书院并不单纯是一种人格化的图像,还是一种具有庄严感和神圣感的物象。作为人格化的图像,它也不仅仅是一个个勤奋上进、自强不息的苦行僧的学子的象征,它还应该是许许多多睿智、热情、雄辩、渊博、循循善诱、诲人不倦的师长的象征。比如周敦颐、二程、朱熹、王阳明这样一些学术大师、文化大师;;作为物象,它是教育、文化和学术的象征,是知识的宝库,是礼仪和祭祀的圣地。

扬州梅花书院封火墙

单个书院,往往和一些伟大的名字或者著名的事件结合在一起。

尼山书院和孔子的名字联系在一起;濂溪书院和周敦颐的名字联系在一起;东坡书院和苏轼的名字联系在一起。这些书院属于纪念性书院,它和被纪念者有着比较紧密的联系,而被纪念的人往往是一个时代社会的道德和文化巨擘,因此,书院的形象和名气都因这个名字而得以提升。另外一些非纪念性书院,情形又有不同。它或者本来没有什么大名气,或者原本只是小有名气,由于一些学术大师和文化大师的参与,或者干脆就是由于著名文人或学术大师的创建,书院从此声誉卓著,享誉海内。比如:岳麓书院和白鹿洞书院就是因为张、朱熹等大师参与修建、管理或讲学而声震寰宇;嵩阳书院就是因为由程颢创建,程颐、程颢对书院学术和教育工作的直接参与,而名噪一时;鹅湖书院就是因为朱熹、吕祖谦、陆九龄和陆九渊的鹅湖之会,而使书院名闻遐迩。

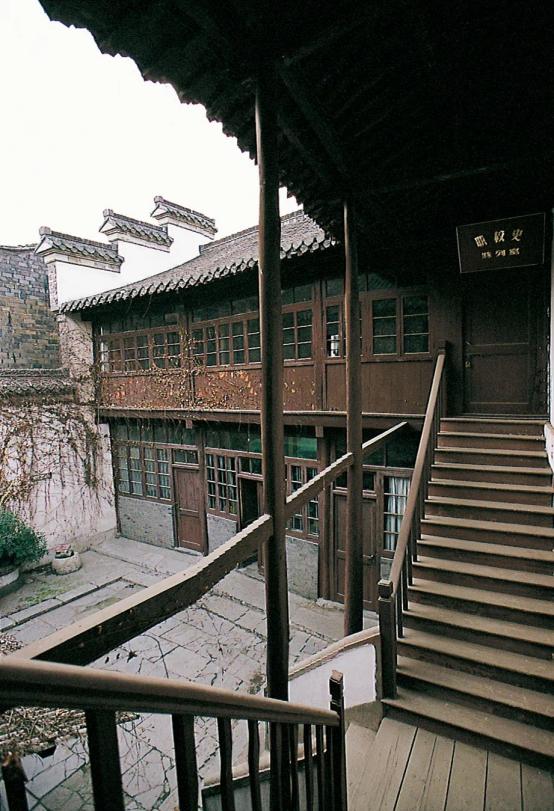

扬州梅花书院院舍,已经过几代改造

书院虽然有像朱熹、王阳明这些高水平的,几乎影响后世所有中国文化人的精神的大师,但是,由于中国书院数量太多,而有真才实学的人毕竟很少,很多书院教师的水平大多只能算是差强人意,教学水平也极平常,更谈不上什么教学特色。因此,对书院的认识,显然存在着一个时代标准和区域的标准问题。在书院不景气和文化不景气的时代,书院的整体形象也就好不到哪儿去;在经济和文化贫困的区域,书院的水平也不会好到哪儿去。除非出现特殊情况,比如某位大师或名人,因为官场失意,被贬谪或流放到某个贫困或蛮荒之地,而他的意志并没有被消磨,他的文化使命感和社会责任感并没有泯灭,于是创办书院,进行文化启蒙和思想启蒙。这样的书院,水平当然不会差。比如贵州修文县的龙岗书院,就是明代哲学家、理学大师王阳明在受宦官刘瑾迫害,贬为贵州龙场驿臣后创建的。龙岗书院不仅是王阳明课徒讲学之所,还是王阳明悟道之处。龙岗书院虽然处在万山丛荆之中,到处是蛇虺魍魉、蛊毒瘴疠,其条件之艰苦、环境之恶劣,可以说创下了中国书院之最,但是,就是这么一座简陋无比的书院,却在中国书院和中国哲学发展史上,乃至于在中国人性发展史上,写下了辉煌的篇章。

梅花书院院舍扶梯

由于时间的过滤,也由于统治者对不同书院的不同态度,许多书院由于政治、文化和学术资源的相对匮乏而在教育和文化的竞争中被淘汰,从而也就被历史所遗忘;另一方面,一些历史比较悠久、实力比较雄厚的书院,由于统治者和地方势力的支持,也由于政治、文化和学术资源的相对丰沛,不仅很好地存活了下来,而且还得到了一定程度的发展——虽然是曲折的发展。因此,当书院研究者和教育研究者在对中国书院进行评估时,很自然地,往往就更多地关注于这样一些书院。也因为此,人们对这些经历过历史潮水淘洗的书院的印象,往往是正面多于负面。

石芸轩书院内“思无邪”亭。在它的旁边还有一座小亭,曰“学而思”,皆得名于《论语》